论文截图

近期,重庆师范大学历史与社会学院(考古文博学院)凡小盼教授团队在国际核心期刊《npj Heritage Science》上发表题为“Characterization of corrosion products onHan Dynasty iron swords excavated fromTuchengpo Cemetery in Wushan,Chongqing,China”(巫山土城坡遗址出土汉代铁刀/剑的腐蚀产物研究)的研究成果。论文通讯作者为我院教授凡小盼,第一作者为我院硕士研究生狄洲嵚,共同作者包括重庆中国三峡博物馆副研究馆员赵雄伟,巫山博物馆副研究馆员张辉,以及我院考古学硕士研究生沈薇。

土城坡墓地示意图

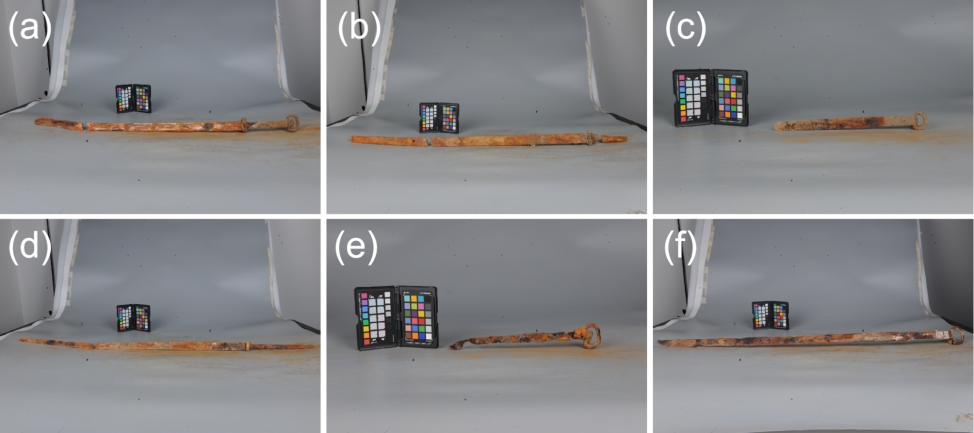

该研究以重庆巫山土城坡墓地出土的六件西汉至新莽时期的铁刀/剑为研究对象,使用拉曼光谱结合扫描电镜与能谱仪分析技术,系统解析了土城坡墓地出土汉代铁剑腐蚀产物的组成结构与形成机制,为该遗址出土铁质文物的保护提供了重要科学依据。

土城坡墓地出土铁器

研究结果表明,铁刀/剑的腐蚀产物主要分为内外两层。外层为木鞘的矿化残留,主要腐蚀产物为针铁矿,纤铁矿,赤铁矿。内层根据腐蚀产物的颜色不同分为多个子层,主要腐蚀产物有针铁矿(橙色),纤铁矿(红褐色),四方纤铁矿(黄褐色),磁铁矿(黑色),赤铁矿(红色)。

内层(DPL)和外层(TM)

内层中的子层结构

该研究还发现,氯化物主要分布在内层且分布状态与内层腐蚀产物形成的子层结构相似。内部锈蚀子层结构的形成受到了三峡地区地区特殊埋藏环境和铁刀/剑制作工艺的协同影响。这项研究首次全面分析了重庆三峡地区出土铁器的锈层结构,深入探讨铁质文物的腐蚀机理和保存环境,为保护三峡地区出土的众多铁质文物提供了可复制的技术框架。

《npj Heritage Science》隶属于Nature Portfolio旗下的npj系列,是国际遗产研究领域重要的学术期刊,专注于发表文化遗产科学领域的原创性研究成果,被A&HCI与SCIE索引收录,享有广泛的国际学术影响力,现为中科院文献情报中心期刊社会学大类2区,人文科学、光谱学小类1区。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s40494-025-01685-z